Diese Seite ist meinem Vater

Johannes Georg Joachim Huth (sen.)

(✱ 24.12.1914 – † 02.05.1992)

- Seelsorger – Familienvater – Geschichtsforscher -

zum 100. Geburtstag

gewidmet

Sein Lebenslauf in Kurzform: geboren im 1. Weltkrieg – aufgewachsen in der Weltwirtschaftskrise – ins Berufs- und Familienleben eingetreten im 2. Weltkrieg – politisch offen aber ungebeugt in 40 Jahren DDR – nach der Wende viel zu früh verstorben. Er war vielseitig und ist nie den kürzesten oder einfachsten Weg gegangen:

- Als Pfarrer war er weder in Dritten Reich noch in den folgenden Jahrzehnten in der kommunistischen DDR auf der Linie des politischen

main streems

- Trotz der schwierigen Versorgungslage in den Kriegs- und Nachkriegsjahren zog er mit seiner Ehefrau 8 Kinder groß und sorgte – gegen den zunehmenden Widerstand des SED-Regimes – für deren zukunftsorientierte Berufsausbildung.

- Als Außenseiter in der Forschung zur Oberlausitz'schen Regional- und Kirchengeschichte ging er mit Gründlichkeit und dem Studium der Originalquellen gegen seit Jahrzehnten ungeprüft übernommenes

Lehrbuchwissen

an.

Seine langjährige und intensive Betätigung als Hobby-Geschichtsforscher ist der Anlass für die Veröffentlichung dieser Seite. Dabei geht es hier weniger um die Vielzahl seiner Publikationen, die er zu Lebzeiten in Periodika, Fachzeitschriften, in der zumeist kirchlichen Presse oder in Vorträgen einem breiten Publikum zugängig machte, sondern um seine letzten – leider unvollendet gebliebenen Arbeiten.

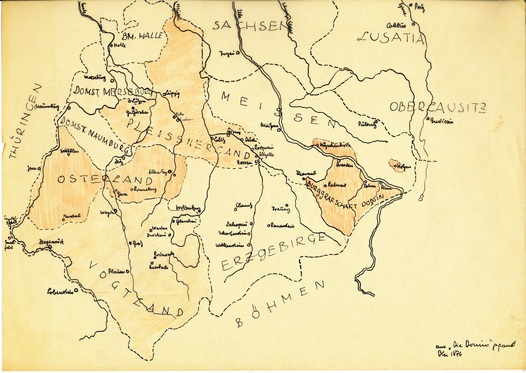

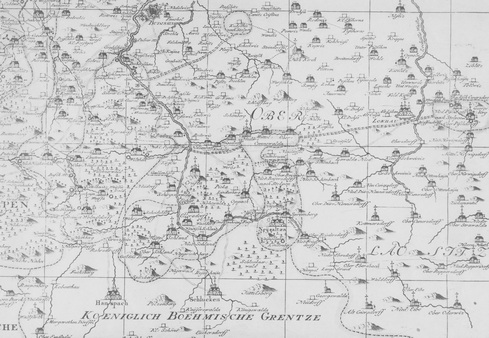

Inspiriert durch Zugriffsmöglichkeiten auf kirchliche Archive und Dokumente sowie einer Serie von zumeist 650-jährigen Gründungsjubiläen vieler Ortschaften in seinem Wirkungsumfeld auf Grund ihrer urkundlichen Ersterwähnung beschäftigte sich Joachim Huth mit der Frage, wie denn wohl die mittelalterliche deutsche Besiedlung und Christianisierung der Oberlausitz ablief – einem damals überwiegend von Slawen besiedelten Gebiet. In seinem unkonventionellen Herangehen rekonstruierte er alte slawische Siedlungskerne (Burgwarde

) und deren räumliche Organisation, sowie zwischen diesen liegende Freiräume unter Einbeziehung der Bodenqualitäten für eine landwirtschaftliche Nutzung im Siedlungsgebiet und der in alten Registern und Karten verzeichneten Ortsnamen. Bei der Beschäftigung mit dieser Materie war es natürlich nicht verwunderlich, dass er sich auch mit der Gründungsgeschichte des Bistums Meißen beschäftigte, in dessen Sprengel die Oberlausitz lag, und das 1968 sein 1000-jähriges Gründungsjubiläum beging. Zu seinem, zu diesem Anlass geplanten Festvortrag auf einem Slawistenkongress in Prag erhielt Vater wegen der zugespitzten politischen Verhältnisse (Prager Frühling

) leider keine Reiseerlaubnis.

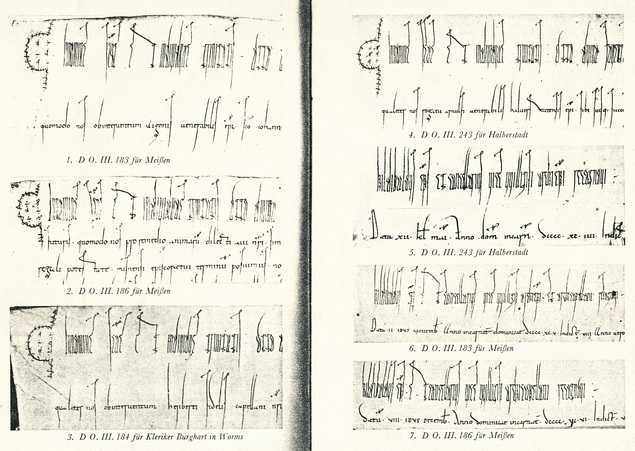

Obwohl Latein während seines Theologiestudiums keineswegs sein Lieblingsfach gewesen zu sein scheint, vertiefte er sich in die in Latein verfassten Urkunden und Diplome sowie potentielle Fälschungen derselben, die sich mit der Gründung des Bistums Meißen befassen. Um die Richtigkeit der Angaben zu den Grenzen des Meißner Sprengels in der Oberlausitz zu überprüfen, die in der Fachwelt z.T. als Fälschungen

bewertet werde, wanderte er – zum Teil in Begleitung einiger seiner Kinder – den in den Urkunden beschriebenen Grenzverlauf ab, um die dort angegebenen Landmarken selbst bewerten zu können. Das Ergebnis langjähriger Arbeiten zu diesem Thema fasste er in dem Beitrag Das Bistum Meißen – Entstehungsgeschichte und kritische Exegese früher Meißner Bistumsurkunden

zusammen. Leider hat er dieses Werk nicht mehr vollenden können. Vielfältige Bemühungen um eine Nachbearbeitung, Vervollständigung und nachträgliche Publikation fanden leider kein Interesse bei den angefragten Verlagen, Institutionen und Persönlichkeiten. Damit diese Erkenntnisse nicht verloren gehen und sein Vermächtnis bewahrt bleibt, veröffentlichen wir das Manuskript auf dieser Internetseite, um es dem interessierten Leser zugängig zu machen.

Da das Bistum Meißen aber nicht in einem leeren Raum entstand, befasste sich Joachim Huth zwangsläufig

und zunehmend auch mit den benachbarten Neugründungen (Brandenburg, Havelberg, Halberstadt, Quedlinburg und Merseburg). Dabei stieß er in den Archiven auch auf Kalendarien, Breviere und Heiligenlisten, und stellte fest, dass diese z.T. erhebliche Differenzen aufwiesen. So begann er, alte Kalendarien zu sammeln und systematisch zu untersuchen. Dabei weitete er sein Interessengebiet beinahe auf das ganze mittelalterliche Europa aus. Wegen der bestehenden Reisebeschränkungen und des Mangels an kaufkräftiger Währung

, war die Beschaffung der nötigen Unterlagen oft schwierig und langwierig. Aber Vater war stets dankbar und gerührt von der selbstlosen Unterstützung, die er hierbei von Archiven, Klöstern und wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland erhielt.

In akribischer Kleinarbeit katalogisierte und kartografierte er die regionale Verbreitung der Verehrung bestimmter Heiliger im Zusammenhang mit den zugehörigen Kalenderdaten und postulierte, dass man anhand dieser Befunde den zeitlichen Ablauf und die geografischen Wege der Christianisierung Europas rückverfolgen könne: Die zur Bekehrung der Heiden ausgesandten Missionare trugen natürlich die Kalendarien und Traditionen der sie aussendenden Diözesen bzw. Klöster mit sich und verpflanzten diese in ihre neuen Wirkungsbereiche. Diese Hypothese sollte als Teil C des hier veröffentlichten Manuskripts ausgeführt und veröffentlicht werden. Leider sind diese Arbeiten durch Vaters plötzlichen Tod unvollendet geblieben und harren möglicherweise einer Wiederentdeckung und Vervollständigung.

Die Dorfkirche von Dürrhennersdorf